松尾寺山(標高503m)山頂への登山道は醒井の谷の奥から、途中丁石が並んだ古くからの参詣道を登り、歴史ある寺の廃寺を訪ねる神秘的なコースです。松尾寺山の登山は、紅葉の頃に行けば景色は美しく、また人が入らない低山に付き物のヒルやダニも出ないのでお勧めです。

滋賀県米原市醒ヶ井地区の松尾寺山の頂上近くの斜面にかつてあった松尾寺。その起源は平安時代にまで遡るとされています。天台宗の寺として僧兵も抱え戦国時代には栄えていましたが、織田信長の比叡山焼き討ちに先立ち、尾張美濃から比叡山に向かう途中にある天台宗の寺として、比叡山に先立って織田信長によって焼き討ちされた歴史もあるとか。

その後、再建されたものの、次第に勢力が衰え、昭和に入ってから廃寺となり、本堂は朽ち果てました。現在松尾寺は、本堂だけが麓醒井の養鱒場近くに再建され、本尊などが安置されています。

このコースの見どころは、松尾寺山の上にある松尾寺史跡と呼ばれる松尾寺本堂跡の遺跡、重要文化財の九重石塔、七不思議と呼ばれる松尾寺山上の記念物、などです。松尾寺廃寺周辺の写真はこちらに掲載しました。

松尾寺本堂跡への往復は、登山経験が少しある方ならご自分で行くことも十分可能です。七不思議やその他の文化財を効率よく見て回るには、ガイドの同行がお勧めです。いくつかの史跡を自分で見つけ出すのはかなり難しいです。

地図上のルートは樹下であったためか、GPSのぶれがあり実際とは若干ずれている可能性があります。山中の部分の線はあくまで大まかな目安としてください。

このコースは丹生川沿いの坂口集落から登り、松尾寺廃寺から松尾寺山頂、地蔵峠を経由して、もう一つの参道である西坂道を下って西坂集落に出、その後中山道を経由して醒ヶ井駅にもどります。

松尾寺史跡のトレッキングマップは米原市のホームページからダウンロードできます。

なお、松尾寺山は関ケ原の戦いで小早川秀秋が陣を置いた松尾山とは別の山です。松尾山ハイキングコースをご希望の方はこちらをご覧ください。

松尾寺山コースの見どころ

松尾寺山に向かうにはJR醒ヶ井駅から醒ヶ井養鱒場の方に向かって車道を歩き、途中の坂口という集落に入って林道を進み、そこから松尾寺の参道に入ります。坂口の集落には古そうな民家が並んでいます。

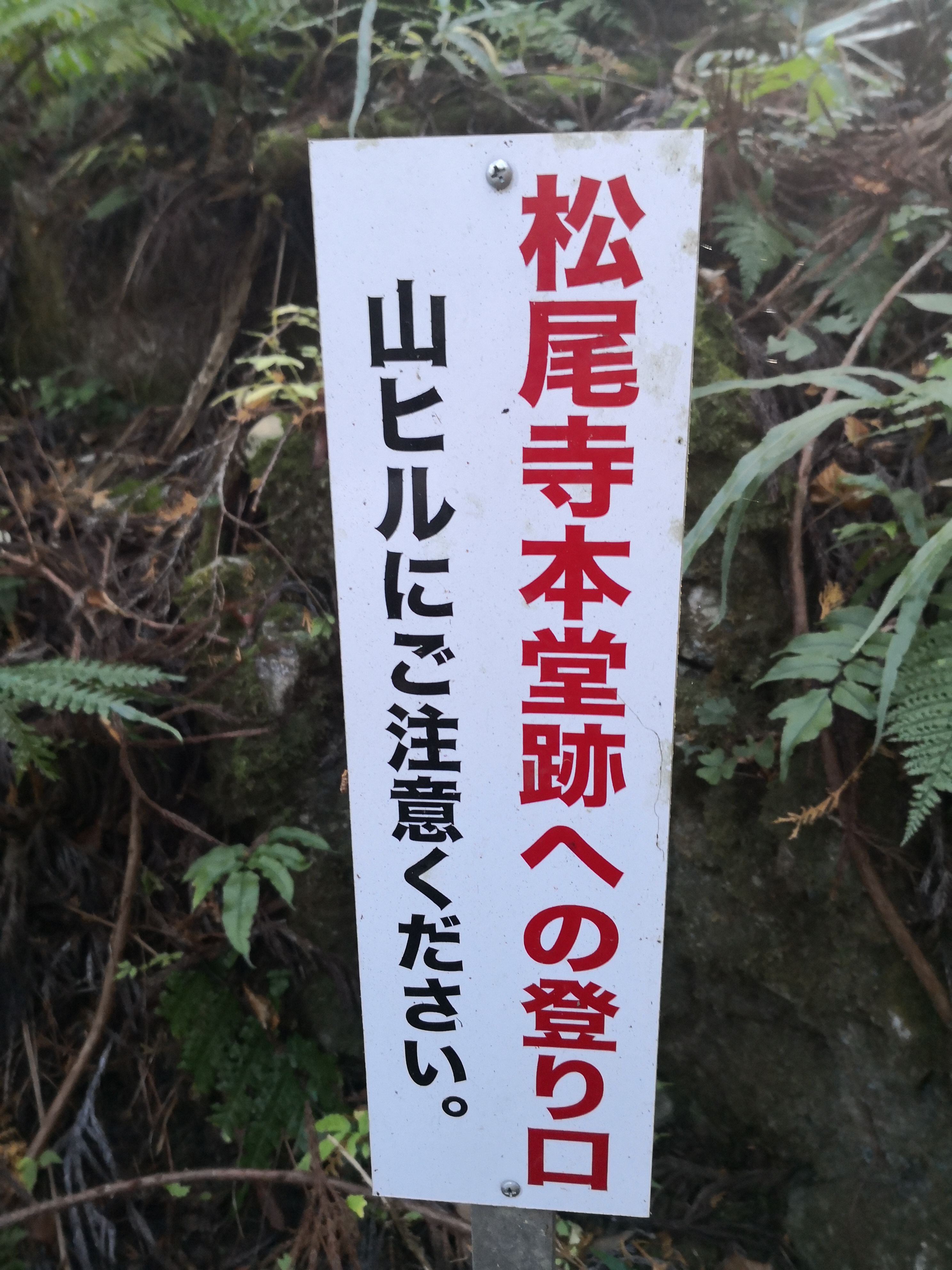

集落を抜け、林道をしばらく歩くと、左側に参道、と言っても普通の山道のような道が分かれています。案内標識が整備されていますから、迷うことはありません。ここが松尾寺山への登山道かつ松尾寺参道の入り口です。

山道はいきなり急登が続き、結構しんどいですが、間隔を置いて丁石(ちょうせき)が置かれています。丁は昔の距離の単位で、l丁は約109mとされていますが、ここの丁石の間隔はもうちょっと離れているような気もします。この参道に置かれた丁石は室町時代のものが最も古いそうですが、だいぶ失われています。江戸時代のものは全部残っているそうです。

一丁目から始まり、二丁目、三丁目と続いて、松尾寺本堂跡は十二丁目にあたります。ずっと急な登りが続きますが、初冬で山道には陽が結構入り、また残った紅葉も美しく、なかなか快適です。汗をかくと冷えるので、落ち葉を踏みしめながら、なるべくゆっくりと登ります。

登っていくと一番最初に現れるのは一本杉と呼ばれる大杉。根元に石像が置いてありますが、元々あった石仏が杉の成長と共に、根元に飲み込まれていったとか。真偽のほどはわかりませんが、そのおかげでこの木を切るのはタブーになったとか。

さらに進むと、今度は右側に六地蔵。ここは実は分かれ道にもなっているのですが、落ち葉が積もっていてわかりにくい。六地蔵は仏教の六道(畜生道とか)に対応して六体あるのだとか。そして通常墓地の入り口などに置かれるとか。そこでこの辺りはかつて松尾寺の墓地があった場所と考えられているそうです。

六地蔵の分かれ道を右に入り、次に鐘鋳り塲を目指します。昔、寺の鐘を鋳造した場所とのこと。これまたどう見ても単なる斜面のくぼ地なんですが、ここまで行く道がまたわからない。ただ尾根上にありますし、看板も立っていますのでひたすら登っていけば大丈夫です。くぼ地の中央にある石は亀石と呼ばれているそうですが、言われれば亀に見えます。言われなければ…

六地蔵までもどります。

かつて墓地だったらしいこの辺りには他にも石像があり、その中でも必見は毘沙門天像。岩陰に置かれた毘沙門天は、小さなものですし、道を離れた斜面にあります。しかも、看板も出ていませんから、うっかりしていると見落としそうです、と言うよりガイドなしで見つけるのは困難かもしれません。

さらに松尾寺廃寺を目指して歩きます。傾斜は緩くなります。この辺りまで来ると、道沿いに石垣が出てきます。石垣の上には建物があったのでしょうか。石垣があると、一挙に遺跡ぽくなりますね。

しばらく進むと一本橋。どうも俗界と聖域を分ける橋のようです。言われなければ、単なる道に置かれた石ですが。松尾寺遺跡には七不思議と呼ばれるものがありますが、これもその一つ。誰が選んだ七不思議かはわかりませんし、特に不思議でもありませんが。

さらに進むと、松尾寺の伽藍があった地域に到達します。足元には瓦や石、そして石垣があちらこちらに。どこにどのような建物があったのかの案内看板もあります。でもそれより紅葉が美しい。

ここから松尾寺本堂へは石段を登ります。

そして松尾寺本堂跡。礎石が並んでいます。発掘の結果、平安時代くらいからの遺物が出たとか。歴史のある寺ですね。でも、この寺が廃墟、遺跡になったのは昭和に入ってからとのこと。

こちらは重要文化財の九重石塔。重要文化財と言ってもなかなか訪れる人はないでしょうね。

さてこの後は、残りの七不思議を周ろうかと歩き始めます。まずは本堂に近い挟み岩。不心得者は挟まれて動けなくなるとか。要は道が岩の間を通っているだけなんですが。

役行者の斧割水(よきわりすい)というのは看板は見つけたものの、どこがそれに該当するのかわからず。水がちょろちょろ湧き出している岩場があるので、多分そこのことかとは思うのですが。伝説では昔役行者が斧で岩を割ったところ、そこから水が湧き出し、寺の水場になったとか。

続いて影向石(ようごういし)に向かいます。影向というのは神仏が姿を現すことで、昔この岩に二体の仏像が飛来したとか。この仏像は現在の松尾寺本堂に安置されていて、秘仏ですから通常は見ることができません。

さて影向石。これがまたわかりにくいところにあります。本堂の右から松尾寺山頂に向かう道をたどると、左側に影向石の案内標識。ところが道らしいものは…目を凝らすと、かすかに踏み跡のようなものが。慣れた人でないとこれが道だとはわからないかも。

この辺りは影向石のほかにも岩が多く、また松尾寺の本堂も岩場に隣接して建てられていますから、きっと古くから磐座として信仰を集めていた場所だったんでしょうね。日本の山岳地帯にある神社仏閣はそのようなところが多いですね。

続いて向かうのは松尾寺山の山頂とその近くの夫婦杉。山頂までは緩いのぼりが続きます。松尾寺山山頂は樹林の中にありますが、初冬ですから落葉していて気持ちいいですね。樹幹から琵琶湖方面の風景も見ることができます。

夫婦杉は途中から枝分かれした杉のこと。昔弘法大師が松尾寺に参詣した折に、弁当の箸をこの地にさし、それが杉の木になったとか。ちょっと樹齢を考えると話が合わない…と突っ込んではダメですね。伝説なんですから。

現在の松尾寺に保管される飛んできた仏像(御開帳日以外は非公開)を除くと、これで七不思議は終わり。

松尾寺山山頂からは西南方向にある地蔵峠に向かいます。尾根上の緩い下りが続きます。途中にあるのが蔵王大権現。石像ではなく、蔵王大権現と書かれた四面体の石の箱のようなものが置かれています。かつて織田信長の攻撃の前に寺宝をこの下に埋めたとか。蔵王大権現は修験道の神様で、日本独自のもの。吉野山金峯山寺の秘仏が有名ですが、蔵王大権現がここにあるということが、この山が修験道と結びついていたことを示すものとなっています。

西坂山から下りが続きますが、地蔵峠の手前でいくつかの堀切が出てきます。ここが松尾寺山砦です。松尾寺山砦は主郭部分も狭く、文献にも明確には登場しないため、一時的な施設と考えられています。松尾寺山砦の道をまっすぐに進むと鎌刃城、番場宿に至ります。

松尾寺山砦の直下が地蔵峠です。ここから松尾寺山山頂や、松尾寺廃寺へと向かう道が分岐しています。ここは、二つある松尾寺への参道の一つに当たり、峠には大日如来が祀られていて、その傍らには一本杉が生えています。地蔵峠という名ですが、実際にあるのは大日如来像なのですね。

ここからは西坂の参道を下りますが、丁石(ちょういし)や石仏が残されています。

しばらく下ると、道を少しそれたところにえみの地蔵(咲の地蔵)。この地蔵は、文献だけで知られていたものが、最近になって発見されたものだそうです。

やがてのんびりした西坂の集落に出ます。車道に出たところには地蔵堂。たくさんの素朴な地蔵があるのは、関ケ原からこの辺りにかけての特徴ですね。

西坂からは、中山道を経由してJR醒ヶ井駅まで30分強。まいちゃん号西坂4停留所もすぐ近くです。

集合場所

JR東海道本線醒ヶ井駅前が集合場所、歩き始める場所です。ゴールも醒ヶ井駅です。

行程とコースタイム

このコースは、JR醒ヶ井駅を起点とし、往復5時間ほどかかります。松尾寺には二つの参詣道がありましたが、このコースは東側からの坂口丁石ルートから登り、西坂ルートを下ります。

醒ヶ井駅から坂口の集落までは車道を歩きます。そこから参道に入り樹林帯の急な登りが続きます。1時間ほど登ると、松尾寺の本堂跡の遺跡です。周辺には七不思議と呼ばれる場所が散在しており、現在秘仏となっている仏像以外の六ヶ所を巡ります。

松尾寺廃寺から林道を降りると、現在の松尾寺がある醒ヶ井養鱒場へと出ることもできます。ただし駅までの帰路は長くなります。

昼食

行程中に食堂・レストラン・コンビニエンスストア等一切ありませんので、弁当を持参ください。山中での弁当となります。

トイレ等

醒ヶ井駅を出ると行程中トイレは一切ありません。藪で用を足すことになります。

服装と持ち物

低い山ですから、本格的な登山の服装は必要ありません。暖かい時期はダニやヤマビルなどが出ますから、足を覆うズボンがお勧めです。

靴は軽登山靴をお勧めします。

ハイキング適期

低山で夏は暑く、またヤマビルやダニなどが出ることが報告されていますので、暑い時期は避けるのが無難です。

雪のない早春からゴールデンウィーク頃まで、そして紅葉が始まる11月以降がお勧めです。冬も雪がなければ訪問できます。下の写真は12月初旬の紅葉の様子です。

近隣の見どころ

余裕があれば、下丹生古墳や醒井養鱒場の見学ができます。7月下旬~8月下旬には醒井宿を流れる地蔵川のバイカモも見られますが、ハイキングに適した時期ではありません。下丹生古墳や醒ヶ井養鱒場へ行くコースはこちら。

現在の松尾寺本堂は醒井養鱒場の近くにあります。時間があれば訪問は可能ですが、七不思議の一つ、飛行観音は秘仏であり、通常拝観はできません。

地蔵峠を経て鎌刃城と番場宿へのルートもあります。ただし、松尾寺山から鎌刃城まで同じ日に歩きとおすのは健脚向きとなります。