象鼻山への長いハイキングコースです。

岐阜県垂井町にある南宮大社から登りはじめます。ビューポイントになっている関ヶ原の戦いの毛利秀元陣跡から南宮山山頂を往復。そこから尾根を下って象鼻山古墳群へ。さらに歩いて養老鉄道の美濃高田駅にゴールするコースです。美濃高田駅まで歩くと15km近くなりますから、健脚者向けのハイキングです。疲れたら、下山したところでタクシーを呼ぶのも良いでしょう(大垣タクシー)。

象鼻山コースの見どころ

JR垂井駅の南口を出て、南宮大社に向かって歩きます。すぐにあるのが有名なパン屋さんグルマンヴィタル 垂井本店。イートインもできます。

住宅街を抜けると南宮山が見えてきます。

南宮大社

南宮大社は重要文化財の建物が幾棟もある美濃の国の一の宮です。でも、先は長いですから参拝はそこそこに先を急ぎます。

南宮山ハイキングコースの入り口は、南宮大社の南側を南宮稲荷神社の方に進み、左側にあります。山道に入ってすぐため池を越えると、関ヶ原の戦いの時の安国寺恵瓊陣跡。安国寺恵瓊は西軍ではありましたが、戦闘はしておらず、京都に逃げ延びました。戦っていないのにもかかわらず捉えられて斬首されていますから、西軍の重要人物と思われていたのでしょうね。

しばらく登ると、一つ松の旧跡。新古今和歌集で伊勢という歌人が「おもひいづや みののお山のひとつ松 契りしことはいつも忘れず」と詠んだ松だそうです。美濃のお山というのは南宮山のことだそうです。

しばらく登ると高山神社。この神社は木花咲耶姫命を祀り、美濃国の水源を司るとされているようです。

毛利秀元陣跡

尾根の直下まで近づくと、土橋、竪堀、土塁など、山城に特徴的な構造物が現れます。尾根の上には関ヶ原の戦いのおりに毛利秀元が陣を置きましたから、その時に作ったものか、それとも、この地域の山には戦国時代を通しての山城が無数にありますから、小早川秀秋が入った松尾山城のように、もっと以前からあった山城に手を入れたものかもしれませんね。

尾根に出るとそこが展望台。南宮山ハイキングコースはここまでで、整備された山道もここまでです。そしてここが毛利秀元の陣跡。濃尾平野が一望できますが、関ヶ原は見えません。どうやら、毛利秀元は関ヶ原ではなく、濃尾平野を進んでくる東軍に備えてここに陣を敷いたようですね。

南宮山山頂

展望台から山頂までは片道30分ほどです。道は落ち葉におおわれてわかりにくい部分もあり、道標などもほとんど整備されていません。展望台までの道とはかなり違います。意外と山頂は登られていない様子。

南宮山山頂に行くまでにも大きな堀切などがあります。山頂には三角点があるだけで、眺望はまったくありません。

南宮山山頂から一旦展望台に戻ります。南宮山山頂を越えて道は続いています。ここから進むと、桃配山や朝倉山へ行けるようです。途中野生のシカに出会いました。子連れのメスでした。

南宮山展望台から象鼻山へ向かうためには、いったん登って来た道を少し降ります。そして土塁の下あたりから東へと向かう尾根道に入ります。この道も道標などは整備されておらず、下っていくと枝道が多くて何度か道を間違えかけました。

乙坂峠

ずんずん下っていくと乙坂峠。象鼻山を周ることなく、垂井に近い宮代から、牧田川流域の乙坂へと越える峠道があったようです。

乙坂峠の先には、高圧鉄塔があってそちらにも道がありますが、高圧鉄塔の方には行かずに尾根をたどります。すると、尾根の直下に市杵島神社の小さな社がポツンとあります。道は神社の上を通っていて、神社から続く道は里へと向かいますのでここも要注意。

途中「連理の榊」と書かれた分かれ道がありますが、踏まれておらずお勧めしません。連理の榊へはさらに下ったところから入る道の方が整備されています。さらに下っていくと、やがて道のわきに五輪塔が出てきます。この直下に天平時代創建の九十九坊という大きな寺院があったそうです。きっと、その名残でしょう。

道標に従って道を少しそれると連理の榊と、長曾我部守親陣跡。連理の榊は樹齢400年と推定されていますが、果たして長曾我部守親はこの木を見たのかどうか。このあたりはまた、竹中半兵衛が一時隠遁生活を送った栗原山の山腹にあたります。

この辺りは、明らかに山地を造成した跡が多く見られます。多分、九十九坊の跡だと思われます。九十九坊は1335年の足利尊氏と新田義貞の戦の時に焼き払われたとされています。

九十九坊の跡から直接下る道もありますが、記念塔の前を通ってさらに尾根を進みます。

象鼻山古墳群

しばらく進むと象鼻山古墳群。この古墳群は62基が確認されている大規模なもので、時代は3世紀後半という日本有数の古い古墳が存在します。特に1号墳は、3世紀後半の前方後方墳で、大和の力がまだこの地に及んでいなかった頃の、美濃の豪族の墓と推定されています。象鼻山古墳群は古墳ファンには必見です。墳丘がぼこぼこ並んでいるのに驚きます。

象鼻山古墳群からはコンクリート舗装の道があります。そしてすぐに車道に出ます。車道に降りたところに石碑があります。ここは1525年に浅井亮政と美濃国守の土岐頼芸の軍勢が戦った牧田合戦の地だとか。浅井氏がここまで攻め入っていたとは知りませんでした。

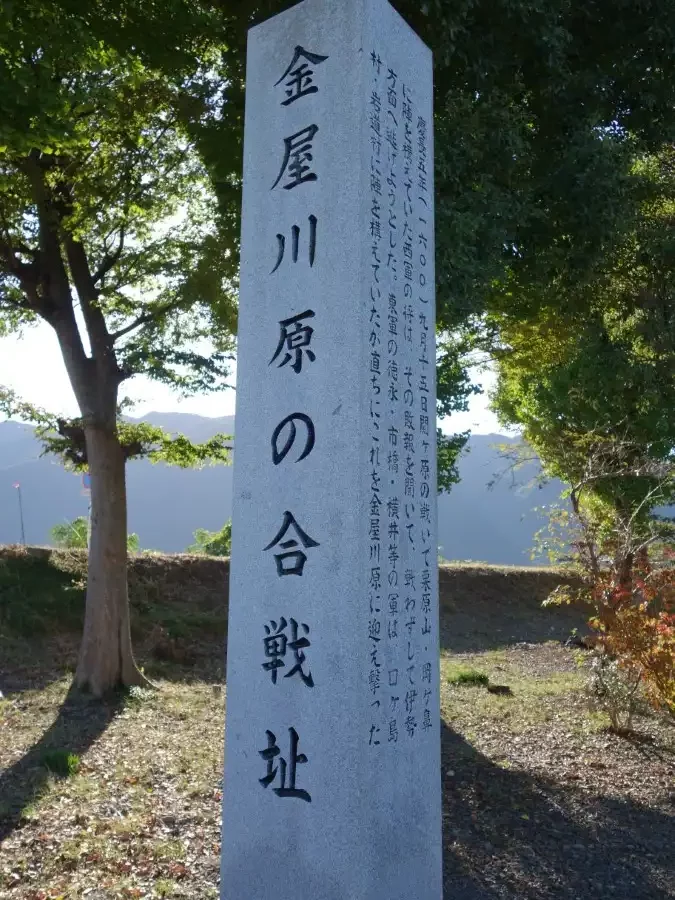

ここからは、養老線美濃高田駅まで4㎞近く車道を歩きます。この途中には金屋川原の合戦跡があります。牧田合戦の碑と似ているので、同じころのものかと思ったら違いました。金屋川原の合戦跡は関ヶ原の戦いの折に、栗原山などにいた西軍が逃げようとして、東軍と戦った場所だそうです。

ここから牧田川沿いの道を歩きます。そして高田の町中に入ればすぐに養老線美濃高田駅です。

集合場所

JR垂井駅が集合場所、出発点になります。ゴールは養老鉄道の美濃高田駅ですが、下山地点から4km近くあり、疲れている場合にはタクシーを呼んで垂井駅に戻るあるいは美濃高田駅に出るのも一つの手段です(大垣タクシー)。

象鼻山への行程とコースタイム

象鼻山へのコースはJR垂井駅から歩き始め、6時間ほどです。かなりの部分を山道が占めます。南宮山からはおおむね下りです。しかし、道標が整備されておらず、枝道が多く迷いやすいので要注意です。

昼食

道中には飲食店がほとんどありません。そのためランチには弁当持参が必要です。垂井駅の近くにあるグルマンヴィタル 垂井本店は朝8時から営業しています。ここでパンを買うのも良いでしょう。下山後、美濃高田駅へ向かう途中には名神高速道路の養老サービスエリアがあります。ここには美濃三昧などのレストランがあります。

トイレ

垂井駅の改札内、南宮大社、象鼻山古墳群、養老サービスエリア、美濃高田駅にあります。その他には道中トイレはありません。

持ち物と服装

軽登山の装備が必要です。特に靴は軽登山靴かハイキングシューズを勧めます。

象鼻山ハイキング適期

年中訪れることができます。でも、夏の暑い時期と降雪がある時は避けるほうが良いでしょう。

近隣の見どころ

南宮大社に参拝をどうぞ。このコースはかなり行程に時間がかかります。そのため他のコースと組み合わせることは難しいでしょう。