タグ: 鳴海城

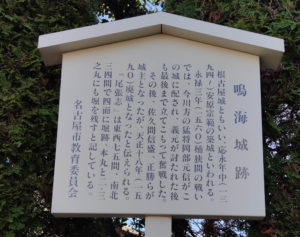

鳴海城は名古屋市緑区にあった城で、根古屋(ねごや)城の別名があります。62m、137mあったそうで、現在の天神社(あまつかみしゃ)から鳴海城跡公園のあたりの丘陵上の広い範囲にあったと考えられます。土塁や空堀の後も確認できるそうですが、見ただけではわかりません。ちなみに、現在の鳴海神社はかつて天神社のあたりにあったとされ、鳴海城築城の際に現在地に移されたとか。

鳴海城の築城は1934年頃で、室町幕府第三代将軍の足利義満の配下、安原備中守宗範が鳴海の領主となった時だそうです。その後鳴海城は歴史から姿が消えるようです。

再び鳴海城が記録に出てくるのは戦国時代、尾張で織田家が台頭している時です。当初織田方だった山口教継・教吉父子が城主でしたが、織田信長が家督を継ぐと今川方に離反、織田家と小競り合いもあったようです。この時は和睦したようですが、逆に山口父子は今川方から再度の寝返りを疑われて切腹となりました。

そのあとは今川義元は、配下の武将岡部元信に鳴海城を任せます。これに対し織田信長は、鳴海城を包囲するため中嶋砦・丹下砦・善照寺砦の三つを1559年に構築。同じころ、やはり今川方に取られていた大高城を包囲するために丸根砦と鷲津砦を築ききました。今川方に鳴海城と大高城という、二つの強固な城を取られていたので、周囲に砦を多く築いて補給線を分断しようと試みたようです。

桶狭間の戦いで今川義元は討ち取られましたが、鳴海城は残りました。岡部元信は、主君今川義元の首と引き換えに開城すると交渉し、信長はこれを飲んだようです。信長が戦を避けたということは、それだけ鳴海城は強固だったのでしょうね。

桶狭間の戦い後は信長の家臣、佐久間信盛・佐久間信栄父子が鳴海城主となりましたが、1590年までには廃城となったようです。

鳴海宿から常滑街道、徳川家康「兵糧入れ」の大高城、氷上姉子神社(ハイキング・コース)

名鉄鳴海駅から東海道の鳴海宿を訪ね、そこから分岐する常滑街道周辺の史跡を巡ります。鳴海城、鷲津砦、丸根砦、大高…